(6/20)古文書の形と機能 特に和紙に注目して

講座概要

| 講座番号 | 12508A |

|---|---|

| 曜日 | 金曜日 |

| 開講期間 | 2025/06/20(金) |

| 時間 | 13:20~14:50 |

| 受付期間 | 2025/03/01(土)~2025/06/19(木) |

| 受講料 | 一般:1,650円,通信生:1,100円,リカレント生:1,100円,卒業生:1,320円,保護者等:1,320円,教職員:1,100円 |

| 実施方法 | 対面受講 |

| キャンパス | 目白キャンパス |

| 会場 | 百年館高層棟4階 マルチメディア室2 |

| 講師 | 藤井 雅子(ふじい まさこ) |

講座の内容

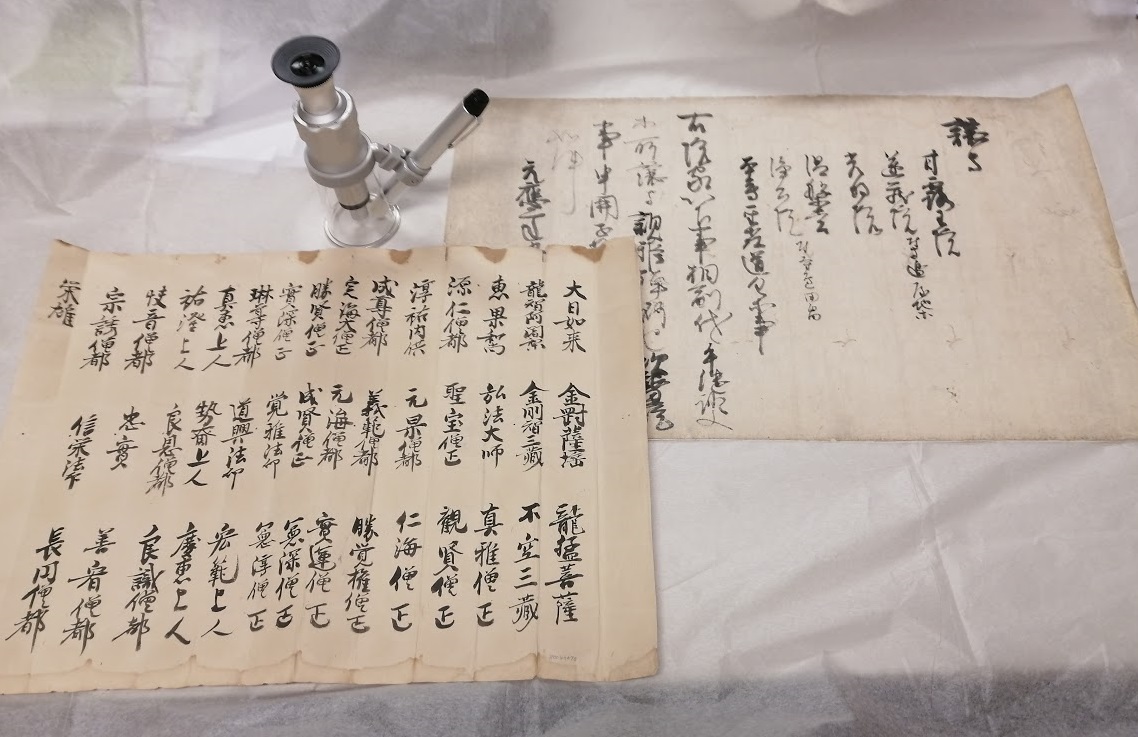

近年、古文書の内容に加え、形態と機能の関係に注目が集まっています。古文書を構成するものとしては、主に料紙(和紙等)・墨(筆跡)・糊などが挙げられます。特に料紙には様々な折り方や形、素材など様々なものがあり、古文書の内容や差出人と宛先人との関係によって、相応しい料紙が選ばれてきました。そこで本講座では、中近世の古文書の原物をお見せしながら、古文書の内容と料紙の種類・形態との関係について解説いたします。

講座スケジュール

| 回 | 実施日 | 内容 | 講師 |

|---|---|---|---|

| 1 | 2025/06/20(金) | 中近世の古文書の原物をお見せしながら、古文書の内容と料紙の種類・形態との関係について解説いたします。 | 藤井 雅子(ふじい まさこ) |

受講に際して

古文書の原物に触れていただくことになりますので、事前に手洗いをお願い致します。

講師紹介

- 藤井 雅子(ふじい まさこ)

- 日本女子大学文学部教授

- 日本女子大学大学院文学研究科史学専攻博士課程後期修了。博士(文学)。総本山醍醐寺霊宝館学芸員を経て、現職。京都醍醐寺・智積院・奈良東大寺・大阪金剛寺などの文献史料調査を行い、寺院史料を素材とした研究を行う。著書に『中世真言密教と醍醐寺』(勉誠出版、2008年)、論文に「寺院における小高・大高檀紙の利用と機能-「請定」と「張文」料紙を通して」(湯山賢一編『古文書料紙論叢』勉誠出版、2017年)、「室町前期における地方住僧の修学活動―醍醐寺報恩院隆源と越前国三国湊瀧谷寺睿憲との関わりを通して―」(『日本女子大学文学部紀要』73、2024年)など。